見たい場所へジャンプ

筋緊張とは?

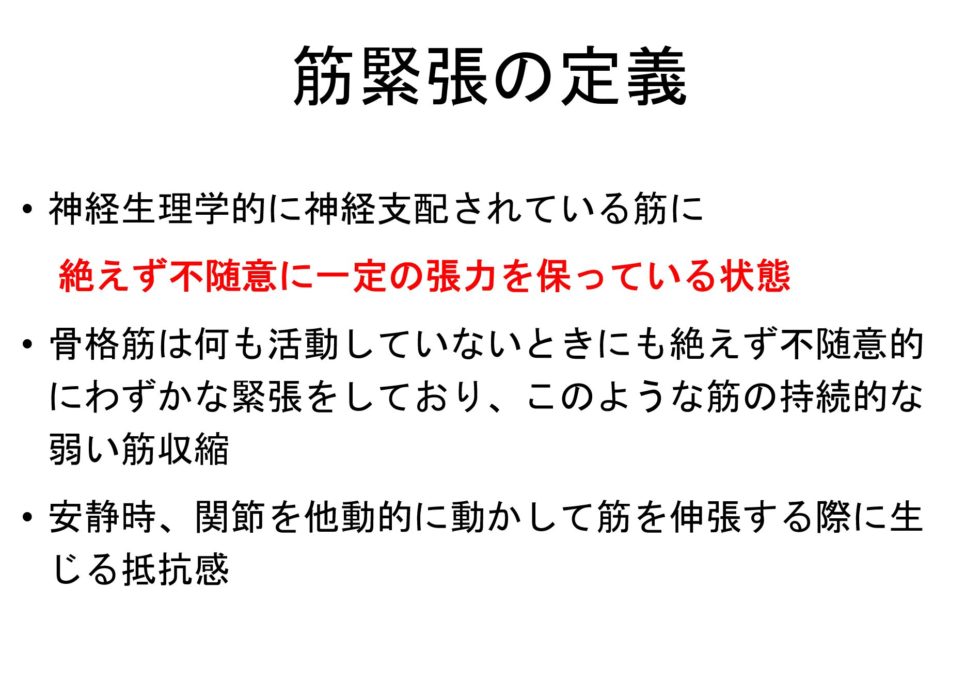

まずは『筋緊張』というものが筋のどういった状態なのかについて整理していきたいと思います。 その中で、まず筋の生理学的な側面から確認していきます。 筋緊張の定義としては「絶えず不随意に一定の張力を保っている状態」と言われています。

では、この絶えず一定の張力を保つことによって、我々の運動や筋肉の収縮にどういった影響を与えるのでしょうか?

まずみていくべきポイントは、『一定の張力を保つために必要なメカニズム』です。

では、この一定の張力を保つということはどういったメカニズムで起こるのでしょうか?

筋緊張の定義としては「絶えず不随意に一定の張力を保っている状態」と言われています。

では、この絶えず一定の張力を保つことによって、我々の運動や筋肉の収縮にどういった影響を与えるのでしょうか?

まずみていくべきポイントは、『一定の張力を保つために必要なメカニズム』です。

では、この一定の張力を保つということはどういったメカニズムで起こるのでしょうか? 骨格筋を動かすためには、脊髄前角細胞のα運動ニューロンの活動が必要になります。

しかし、α運動ニューロンが働き続けるためには、大脳皮質の一次運動野から皮質脊髄路を介した随意的(意識的)な筋収縮を起こし続けなければなりません。

そうすると、我々が関節を動かしたりするには、常に当該筋に対して随意的に収縮を持続させる必要があり、我々の脳はすぐに疲労したり、スムーズな運動が行えません(この一次運動野から皮質脊髄路の経路の障害が運動麻痺を引き起こす原因になります)。

姿勢保持などに関しても、ずっと体幹筋などを意識して姿勢をまっすぐ留めたりといった活動は本来不要なはずですが、患者様の多くは体幹筋などを意識して収縮し続けなければ姿勢保持ができないこともみられます。

こういった際に重要となってくるのが、α運動ニューロンに情報を送る皮質脊髄路とは別のメカニズムが必要になります。

そして、これを担っているのが、骨格筋の中に存在する筋紡錘の働きになります。

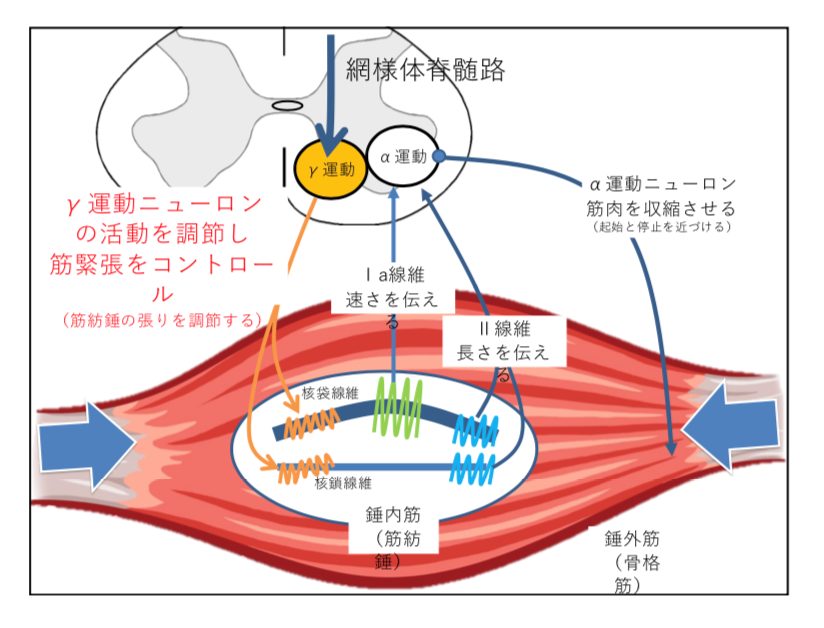

この筋紡錘は、筋肉が伸びたり・縮んだりといった①筋肉の長さの変化を、そして、筋が収縮する際の②運動速度の変化を情報として脊髄に戻すという経路があります。

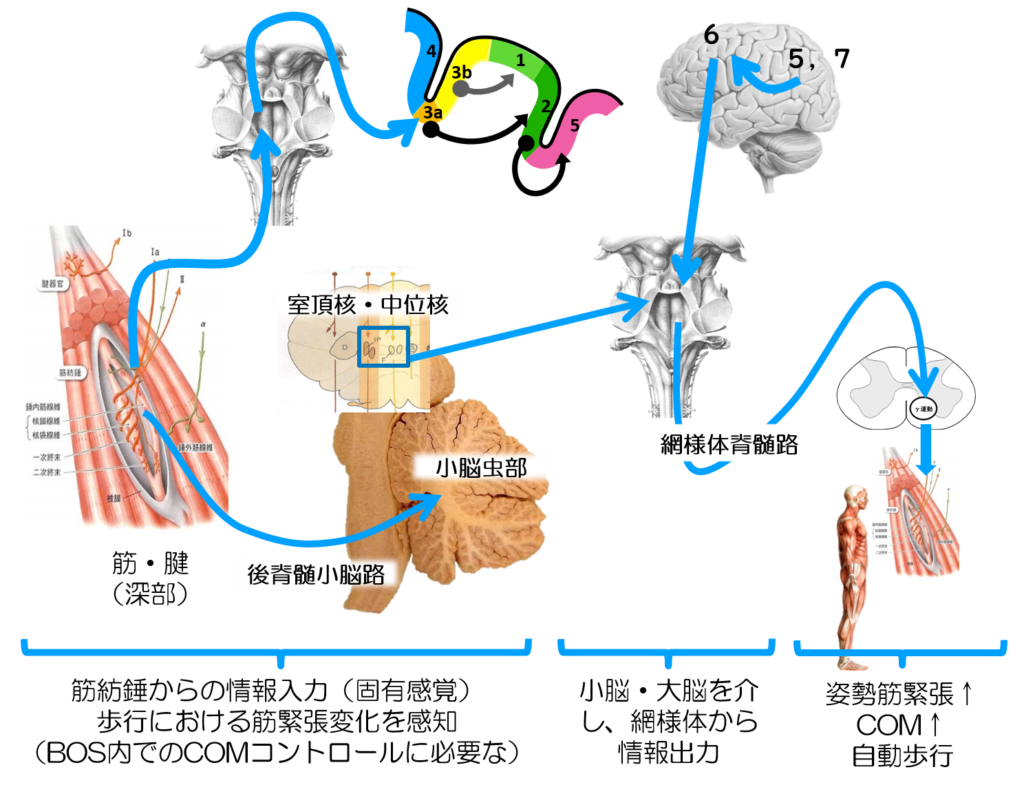

これをⅠa線維(速さを伝える)、Ⅱ群線維(長さを伝える)といって、この筋紡錘からの情報がどこに送られるかというと、ひとつは大脳皮質の感覚野に、そして小脳にある室頂核というところに入力されることで、自己身体がどのような状態になっているのかを認識することができます(これを固有感覚情報と言い、前者を意識にのぼる固有感覚、後者の小脳に行くのを意識にのばらない固有感覚情報といいます)。

実はこの2つの感覚入力によって、姿勢がどの変化したのかという情報をうけとり、その姿勢保持に必要になってくる姿勢筋緊張のコントロールに影響を及ぼします。

特にこれが姿勢筋緊張としての抗重力筋の作用が重要になってくるのです。

骨格筋を動かすためには、脊髄前角細胞のα運動ニューロンの活動が必要になります。

しかし、α運動ニューロンが働き続けるためには、大脳皮質の一次運動野から皮質脊髄路を介した随意的(意識的)な筋収縮を起こし続けなければなりません。

そうすると、我々が関節を動かしたりするには、常に当該筋に対して随意的に収縮を持続させる必要があり、我々の脳はすぐに疲労したり、スムーズな運動が行えません(この一次運動野から皮質脊髄路の経路の障害が運動麻痺を引き起こす原因になります)。

姿勢保持などに関しても、ずっと体幹筋などを意識して姿勢をまっすぐ留めたりといった活動は本来不要なはずですが、患者様の多くは体幹筋などを意識して収縮し続けなければ姿勢保持ができないこともみられます。

こういった際に重要となってくるのが、α運動ニューロンに情報を送る皮質脊髄路とは別のメカニズムが必要になります。

そして、これを担っているのが、骨格筋の中に存在する筋紡錘の働きになります。

この筋紡錘は、筋肉が伸びたり・縮んだりといった①筋肉の長さの変化を、そして、筋が収縮する際の②運動速度の変化を情報として脊髄に戻すという経路があります。

これをⅠa線維(速さを伝える)、Ⅱ群線維(長さを伝える)といって、この筋紡錘からの情報がどこに送られるかというと、ひとつは大脳皮質の感覚野に、そして小脳にある室頂核というところに入力されることで、自己身体がどのような状態になっているのかを認識することができます(これを固有感覚情報と言い、前者を意識にのぼる固有感覚、後者の小脳に行くのを意識にのばらない固有感覚情報といいます)。

実はこの2つの感覚入力によって、姿勢がどの変化したのかという情報をうけとり、その姿勢保持に必要になってくる姿勢筋緊張のコントロールに影響を及ぼします。

特にこれが姿勢筋緊張としての抗重力筋の作用が重要になってくるのです。

そして、実はこれだけでななく、筋紡錘からの情報は脊髄の中にあるα運動ニューロンに送られる反射的な要素が重要になってきます。

これを脊髄反射といい、その刺激によって、α運動ニューロンが興奮し、脳からの直接的な指令がなくとも筋肉の収縮反応が起こる現象が起こってきます(これを伸張反射といい、筋緊張の重要な役割になります)。

そして、実はこれだけでななく、筋紡錘からの情報は脊髄の中にあるα運動ニューロンに送られる反射的な要素が重要になってきます。

これを脊髄反射といい、その刺激によって、α運動ニューロンが興奮し、脳からの直接的な指令がなくとも筋肉の収縮反応が起こる現象が起こってきます(これを伸張反射といい、筋緊張の重要な役割になります)。

筋の持続的活動に必要な機能とは?

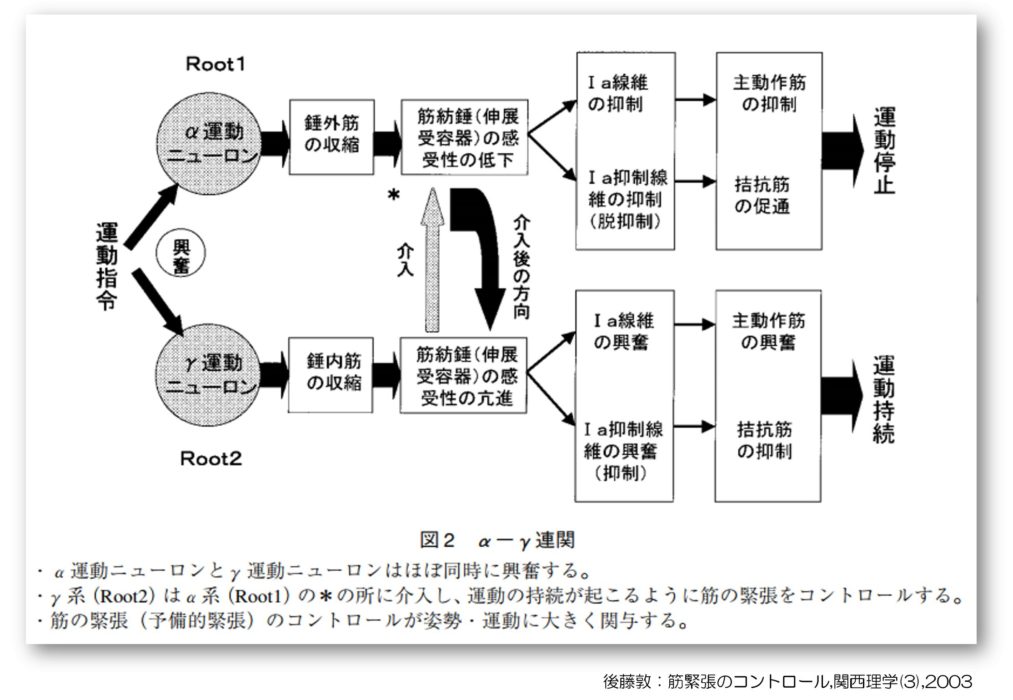

こういった筋肉の状態をコントロールするためには筋紡錘の働きが重要となることがわかりました。 では、その筋紡錘に刺激を送っているのが何なのかというと、それがγ運動ニューロンになります。 γ運動ニューロンには筋紡錘自体の感度を調整する機能があり、そこからα運動ニューロンに情報を送るⅠa線維やⅡ群線維からの発火頻度を調整していると言われています(細かくみてみると動的γや静的γといわれる動きに優位に働くものや姿勢に優位に働くものがあります)。 つまり、この機能が働くことによって伸張反射異常(骨格筋の痙性といった現象)に対する制御機構が働いているということになります。 そして、この筋紡錘は特に筋が収縮(短縮)した際にその発火頻度を強めることによって、筋がどういった状態になっても、常に筋そのものが張り感を持てるようにコントロールしているのです。 このγ運動ニューロンの働きにより、骨格筋は意識とは関係なしに常に一定の張力を保ち続けられることができ、それにより運動の持続が可能となってくるのです。 では次に、この『α運動ニューロンとγ運動ニューロンの関係性』はどういった運動に作用するのかという部分ですが、ここにα-γ連関という機能が必要になります。そうすることで、結果的にα運動ニューロンの興奮性を高め、我々の骨格筋は働きやすい状態かつ筋緊張が保たれている状態を作ることができるというのがα-γ連関の働きとなるのです。

筋緊張があることによる作用

骨格筋を興奮させるα運動ニューロンが大脳皮質から、そして脊髄の反射ループを介した筋紡錘からともに情報を受け取ることで、我々の四肢の運動に伴う主動作筋・拮抗筋の関係性ができ、関節運動がスムーズに起こる

筋紡錘(γ運動ニューロン)は誰がコントロールするのか?

こういった筋緊張は我々はどのようにコントロールしているのでしょうか? 筋緊張の調整に必要なγ運動ニューロンの働きに対して、それをコントロールしているのは、脳幹にある網様体脊髄路が重要な役割を持ちます。 よく臨床場面などで、覚醒を上げたり、姿勢保持能力を高める、歩行機能を改善させるために『網様体脊髄路を賦活しましょう』ということを聞いたことはありませんか? この脳幹にある網様体脊髄路はγ運動ニューロンを介して筋紡錘に働きかけ、筋活動の維持に関与することが言われています。 それは特に、姿勢保持に必要な筋肉に対して行われており、α運動ニューロンにつながることで骨格筋を随意的に収縮させる皮質脊髄路とは異なり、γ運動ニューロンを介した筋緊張を無意識的にコントロールしているのが最も大きな特徴になります。 そして、この網様体脊髄路を賦活させるためには、立位や歩行などの治療展開が非常に重要になってくるのです。

脳幹における筋緊張への関与とは?

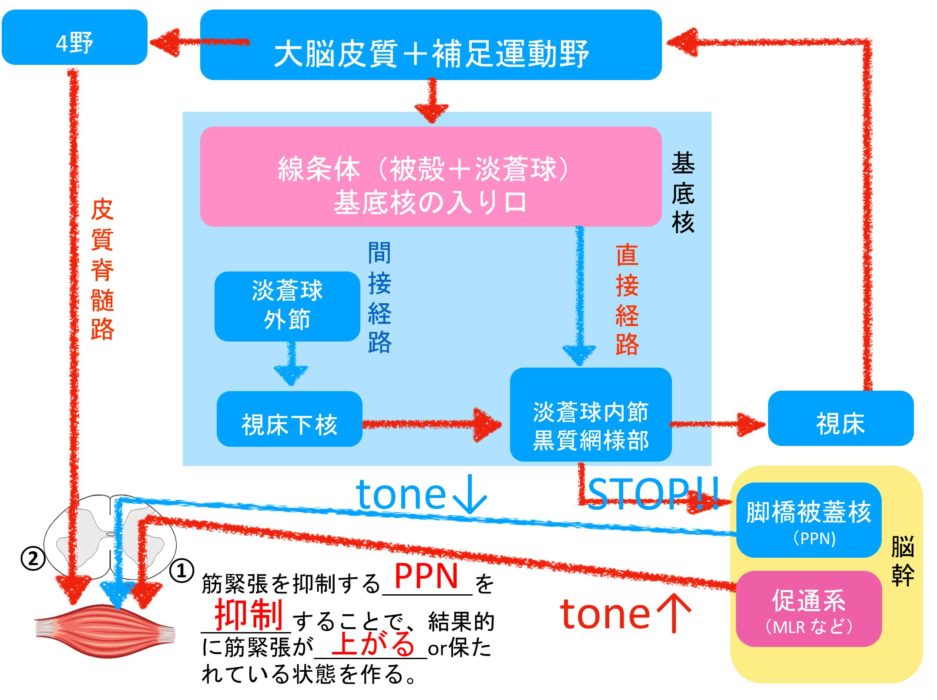

では、もう少し具体的に脳幹機能をみていきたいと思います。 筋緊張に関与する脳幹機能としては、大きく3つの役割があります。筋緊張に関与する脳幹機能

- 脚橋被蓋核(PPN):筋緊張抑制系

- 青斑核、縫線核:筋緊張促通系

- 中脳歩行誘発野(MLR):歩行実行系

筋緊張に関わる基底核の機能

そうなった時に重要なのが基底核(被殻)なのです! 大脳基底核の大きな機能は抑制系(すなわちブレーキ)の作用で、よく水をためるダムの機能ということが言われています。 この基底核の抑制系機能は運動に対するブレーキをかけることをよく耳にすると思います。 これが直接経路や間接経路といったパーキンソン病やハンチントン舞踏病といった動かない(不動)障害か、動きすぎてしまう障害かのどちらかがでる理由です。 しかし、今回お伝えしたいのがこの基底核が脳幹機能に対しても何らかの作用を起こすということになります。 それが、基底核によるPPN(抑制系)の働きに対するブレーキの作用です。 つまり、抑制系に対する抑制による『脱抑制』ということになり、結果的に大脳基底核が正常に働くことで筋緊張が下がりすぎず(PPNが過剰に働きすぎず)、結果、目的動作に応じて筋緊張のコントロールが適切に調整されます。 これを説明したのが下図になります。 では、このPPNに対してブレーキをかける被殻(基底核)が障害を受けた場合はどうなるのでしょうか?

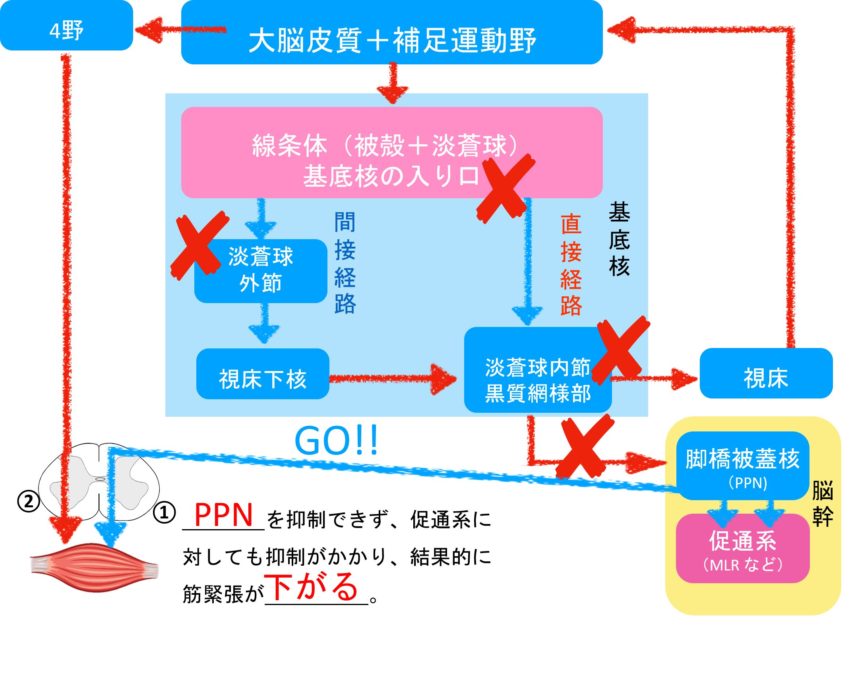

PPNの機能として、近年報告されているのが、促通系に対しても抑制させる作用があるということがあります。

つまり、PPNを抑制していた被殻が障害をうけることで、PPNを抑制することができず、結果脳幹にある促通系に対しても抑制がかかることで、筋緊張が下がってくるのが、被殻出血の特徴になります。

では、このPPNに対してブレーキをかける被殻(基底核)が障害を受けた場合はどうなるのでしょうか?

PPNの機能として、近年報告されているのが、促通系に対しても抑制させる作用があるということがあります。

つまり、PPNを抑制していた被殻が障害をうけることで、PPNを抑制することができず、結果脳幹にある促通系に対しても抑制がかかることで、筋緊張が下がってくるのが、被殻出血の特徴になります。

結論としてまとめると、被殻出血の患者様は、脳幹の中にある筋緊張を抑制させるPPNが過剰に働き、筋緊張を下げてしまうということが起こることを理解することが重要になってきます。

このように大脳基底核の機能は、運動前に生成される『運動のプログラム』に関わるだけでなく、『筋緊張のコントロール』に対しても脳幹機能へ働きかけることで、運動や動作に大きく影響してきます。

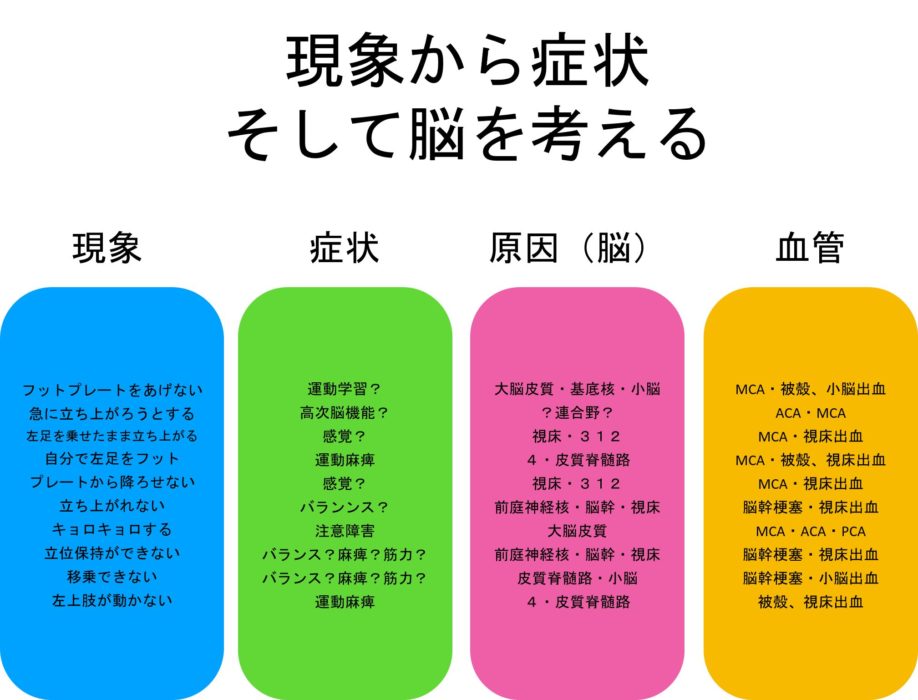

すなわち、脳卒中患者様の運動などの問題点に対しては、こういった脳機能を踏まえた上での評価や治療が非常に重要になってくるのです。

結論としてまとめると、被殻出血の患者様は、脳幹の中にある筋緊張を抑制させるPPNが過剰に働き、筋緊張を下げてしまうということが起こることを理解することが重要になってきます。

このように大脳基底核の機能は、運動前に生成される『運動のプログラム』に関わるだけでなく、『筋緊張のコントロール』に対しても脳幹機能へ働きかけることで、運動や動作に大きく影響してきます。

すなわち、脳卒中患者様の運動などの問題点に対しては、こういった脳機能を踏まえた上での評価や治療が非常に重要になってくるのです。

まとめ

筋緊張を脳機能からみるうえでのポイント

- 筋緊張とは『不随意に一定の張力を持つ状態』

- 筋緊張には筋紡錘の働きが重要

- 筋紡錘の感度をかえるのにγ運動ニューロンや網様体脊髄路が関与

- 脚橋被蓋核(PPN)を基底核(被殻)がコントロール

- 被殻出血では筋緊張が低下する

- 筋緊張低下にはγ運動ニューロンや網様体脊髄路の賦活が重要

脳外臨床歩行セミナー

脳外臨床歩行セミナー