脳画像を見る前に必要な基礎知識

過去の記事では、 脳の構造を考える場合に 大きく分けて3つの要素から、 そして大脳皮質において4つの葉から 分けて考えてみました。

脳構造でみる脳の3つの役割

脳を4つの葉で分けた場合、

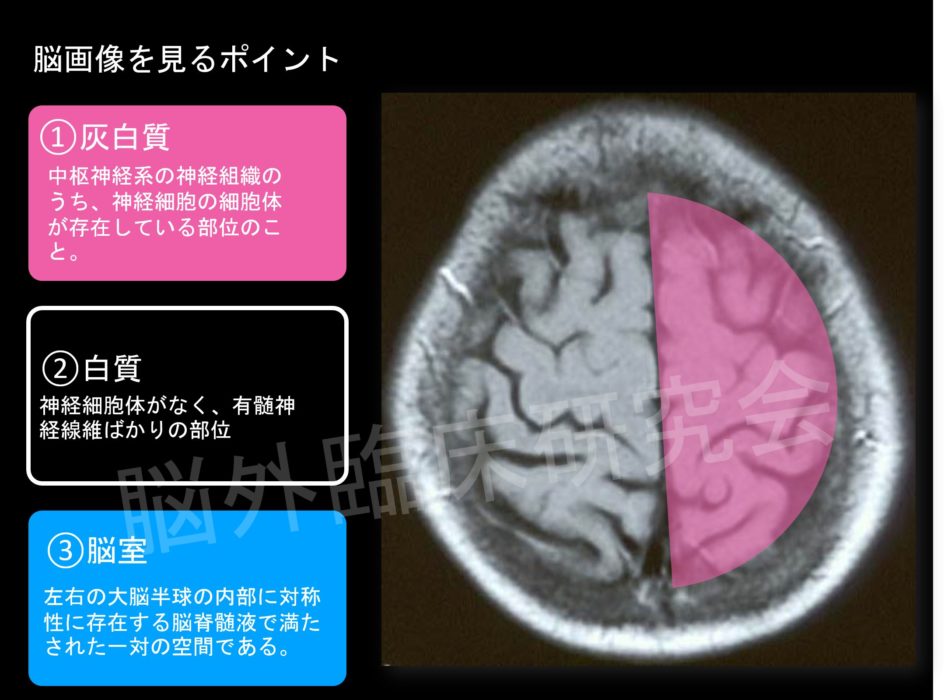

- 灰白質:直接機能をもつ部位

- 白質:それぞれの機能をつなぐ線維

- 脳室:直接的な機能を有さず、栄養を送る

脳の4つの区分

に分けられます。

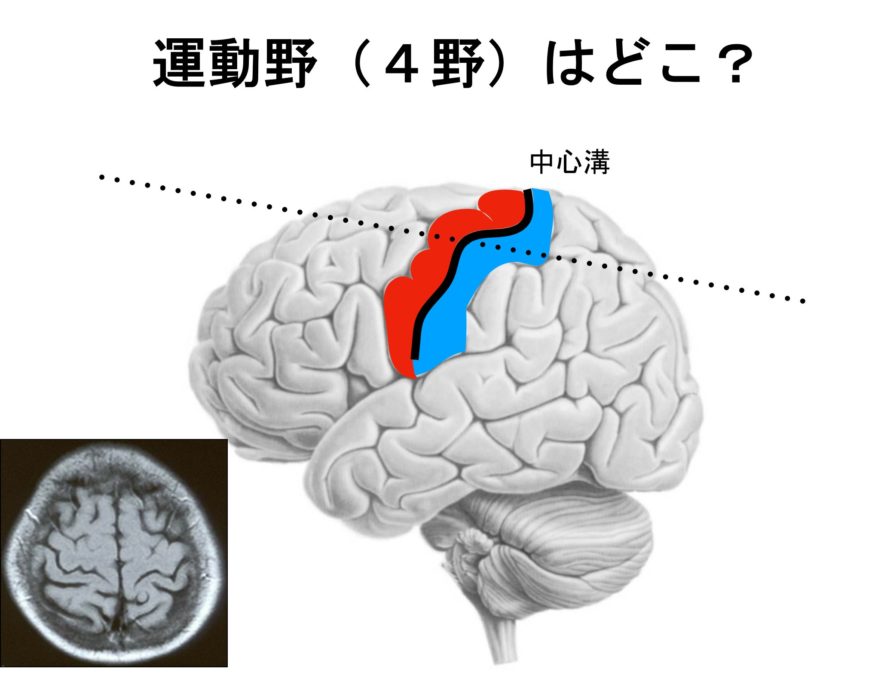

今回はその中でも随意運動に関わる

前頭葉に分類される

一次運動野について

脳画像をみるポイントを

まとめていきたいと思います!

- 前頭葉→中心溝を境に前方にある部分

- 頭頂葉→中心溝、頭頂後頭溝、シルビウス裂を境界として前頭葉・後頭葉・側頭葉と接する部分

- 後頭葉→頭頂後頭溝より後方にある部分

- 側頭葉→大脳の側面で、シルビウス裂より下方の部分

随意運動の出発地点として一次運動野とは

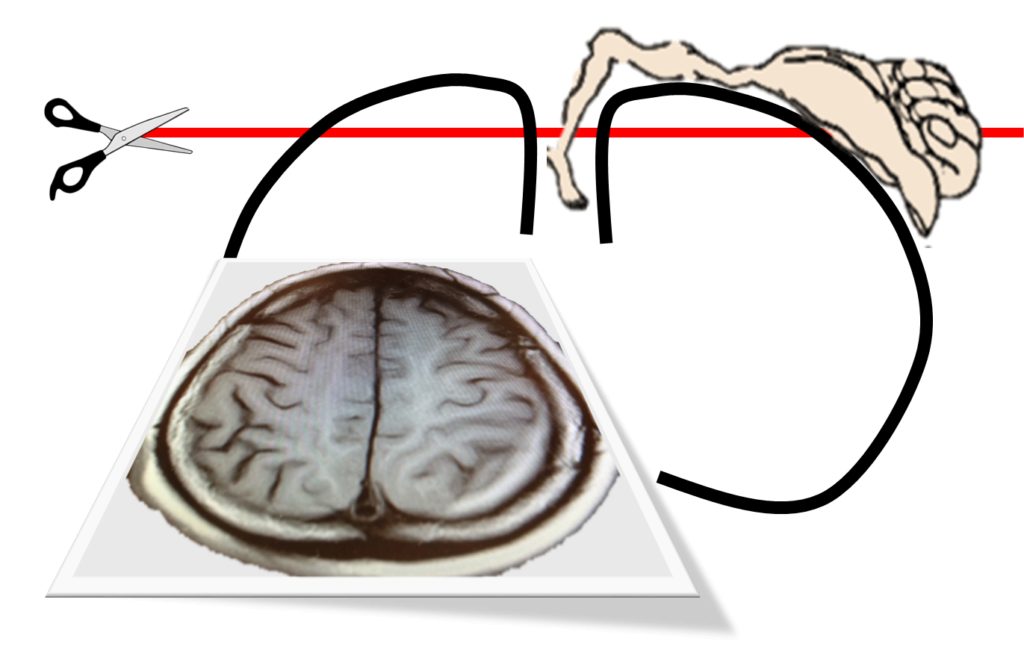

脳画像としてみるべき部位は 大脳皮質がみえる頭頂レベルのスライス になります。 そして、大脳皮質の葉の中でも 前方にある前頭葉の中の 一次運動野(4野)を 探すことになります。 しかし、その前に知っておいてほしいのが

このスライスをみるポイントは、

脳機能としてお伝えした

細胞体(核)を有する灰白質

の部分が大半を

占めるということです。

しかし、その前に知っておいてほしいのが

このスライスをみるポイントは、

脳機能としてお伝えした

細胞体(核)を有する灰白質

の部分が大半を

占めるということです。

つまり、ここにブロードマンエリアの

〇〇野といった機能をもった

灰白質が存在します。

すなわち随意運動においても

一次運動野というのは

はじめの出発地点となり、

ここから運動情報がでる

最初の領域となるため、

この部位が残存しているかどうかは

運動麻痺の予後予測

を考える上でも

非常に重要となってきます。

一次運動野を探す手順については、

まずは脳領域を分けるために

脳溝(脳のしわ)といわれる

目印を探す必要があります。

その際にまずみつけるのは

中心溝という溝を探し、

一次運動野の部位を

同定していきます。

つまり、ここにブロードマンエリアの

〇〇野といった機能をもった

灰白質が存在します。

すなわち随意運動においても

一次運動野というのは

はじめの出発地点となり、

ここから運動情報がでる

最初の領域となるため、

この部位が残存しているかどうかは

運動麻痺の予後予測

を考える上でも

非常に重要となってきます。

一次運動野を探す手順については、

まずは脳領域を分けるために

脳溝(脳のしわ)といわれる

目印を探す必要があります。

その際にまずみつけるのは

中心溝という溝を探し、

一次運動野の部位を

同定していきます。

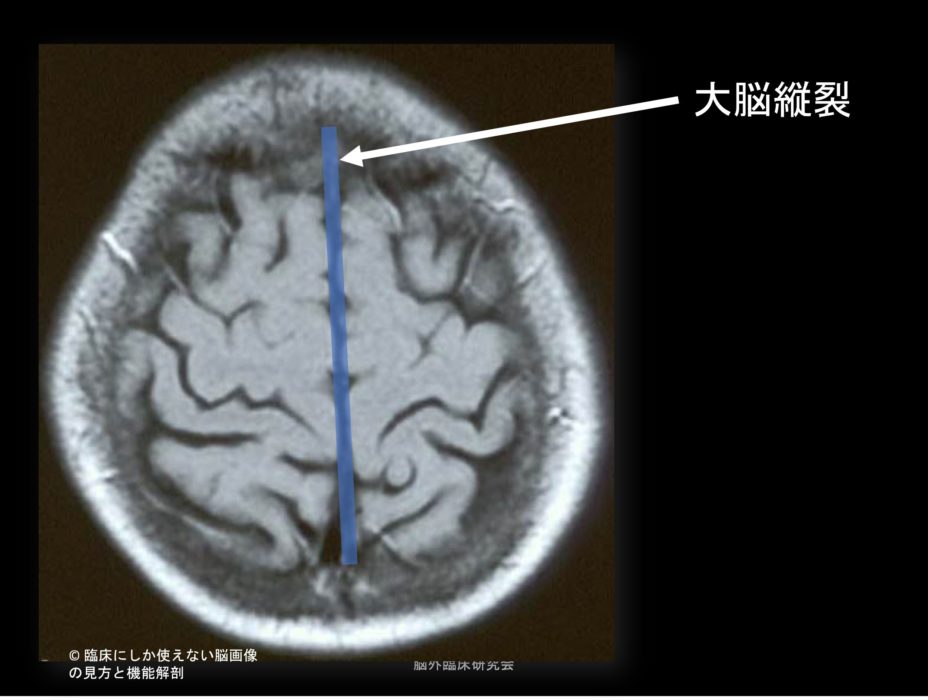

脳画像から一次運動野を探す順番

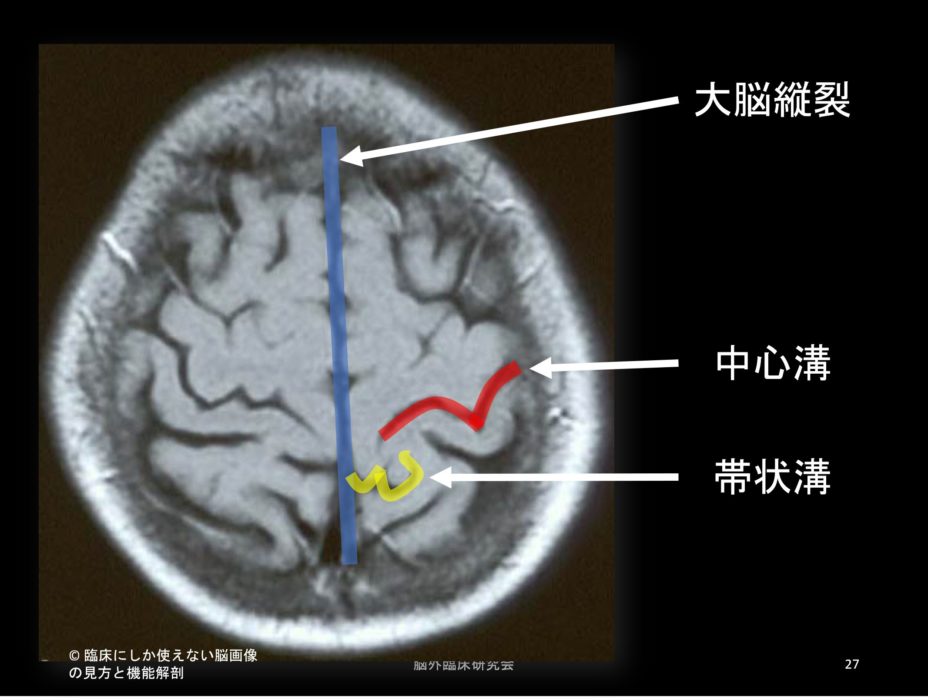

脳画像をみる方法については 順を追って以下に 説明していきます。 その中で重要なことは、 一次運動野の目印となる 中心溝を探すことです!①脳は半分に区切る大脳縦列を探す

まずは脳を半分に区切る大きな溝を探します。 その溝を大脳縦列といいます。

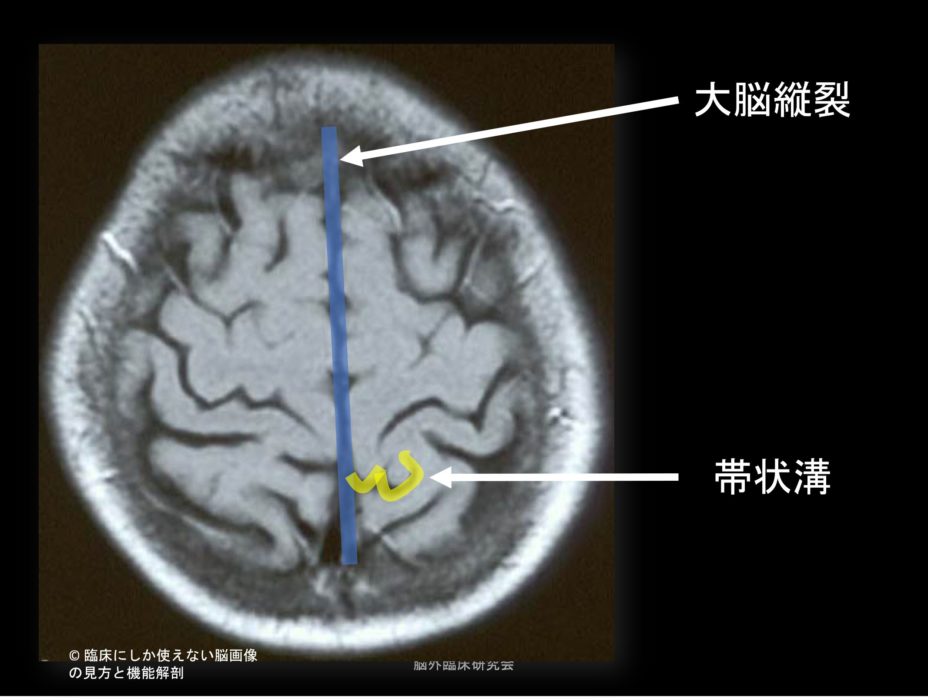

②大脳縦列からのびる一本の太い溝を探す

これは帯状溝という溝で、 脳を内側からみた際に 確認できる溝になるため、 画像上では大脳縦列と隣接する部分に その溝が確認できます。 脳画像を見る際のポイント

脳溝に関しては脳損傷があると、脳実質の体積が浮腫や血腫により増えるため、脳溝が正確に判断しにくい場合があります。

その際は、反対側の障害を受けてない脳から見て、それと同様部位にその溝があるかどうかを確認してみてください。

③帯状溝の前にある『ひ』の形を探す

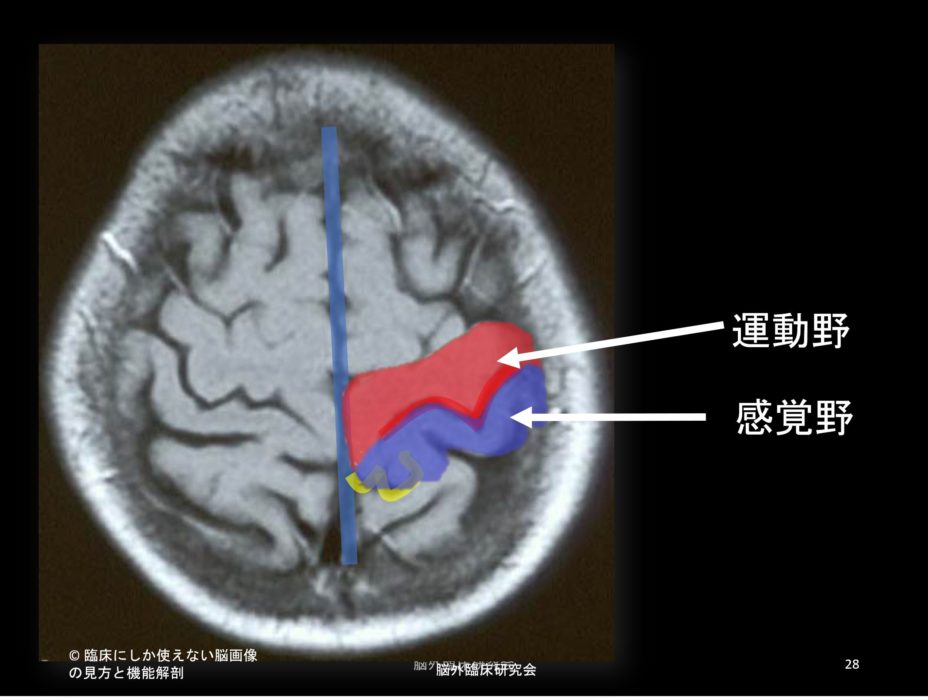

次に帯状溝の斜め前方にある 比較的大きなひらがなの『ひ』の形 (書籍などでは逆オーム(Ω)字と かかれているものもあります) を探す必要があります。 そして、これが中心溝という溝になります。 中心溝の前方にあるのが

一次運動野(4野)で、

その後方にあるのが

一次体性感覚野(3,1,2野)

になります。

中心溝の前方にあるのが

一次運動野(4野)で、

その後方にあるのが

一次体性感覚野(3,1,2野)

になります。

そして、次にそこから脳が支配する

上下肢・体幹の領域がどの部分に

あたるかという体部位局在を

探していくことになります。

そして、次にそこから脳が支配する

上下肢・体幹の領域がどの部分に

あたるかという体部位局在を

探していくことになります。

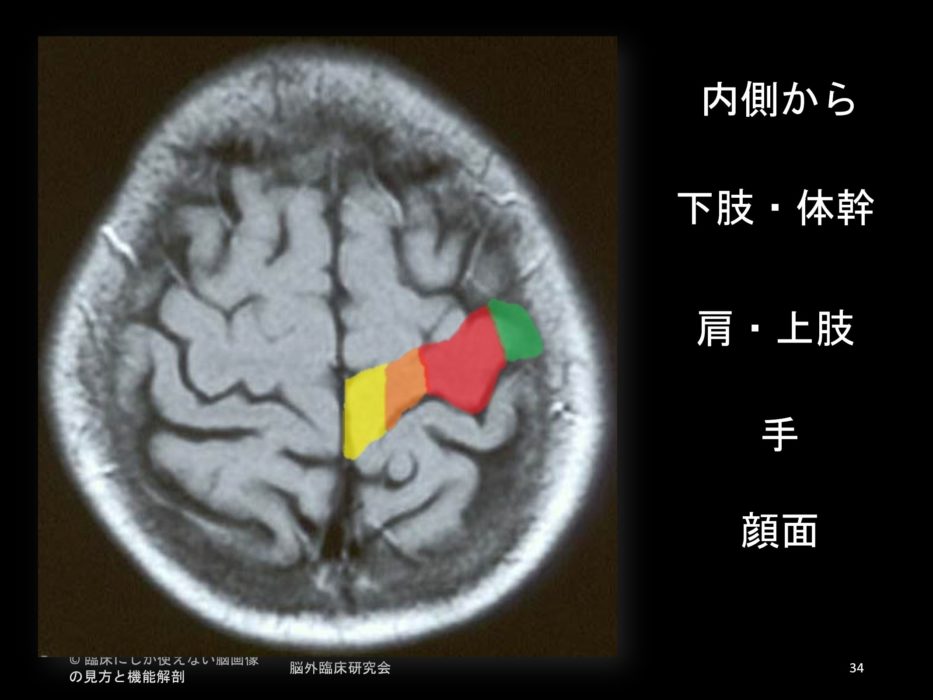

④一次運動野の体部位局在を探す

一次運動野の領域がわかれば、 上下肢・体幹を支配している部位が どこにあるのかを探していきます。 そこで考え方としては、 一番随意性を必要とする 部位がどこかを考えていくと、 手(手指)の支配領域が 最も随意運動では 細かい動きを必要とする部分になるため、 脳の占める割合も一番大きい ということになります。 すなわち、ひらがなの『ひ』のくぼんだ部分に 手の一次運動野の支配領域がくる ということがわかります。 そこから外側にいくと、顔面の領域となり、

(外側)顔面→肩・上肢→体幹→下肢(内側)

という順の配列になります。

つまり、大脳皮質において

運動麻痺が生じた場合は、

手の領域から

内側方向に損傷程度が広がっているのか、

外側方向に損傷が広がっているのかを

脳画像を通して把握することが

重要になってきます。

そこから外側にいくと、顔面の領域となり、

(外側)顔面→肩・上肢→体幹→下肢(内側)

という順の配列になります。

つまり、大脳皮質において

運動麻痺が生じた場合は、

手の領域から

内側方向に損傷程度が広がっているのか、

外側方向に損傷が広がっているのかを

脳画像を通して把握することが

重要になってきます。

ポイント

手から内側:下肢・体幹

手から外側:上肢・顔面

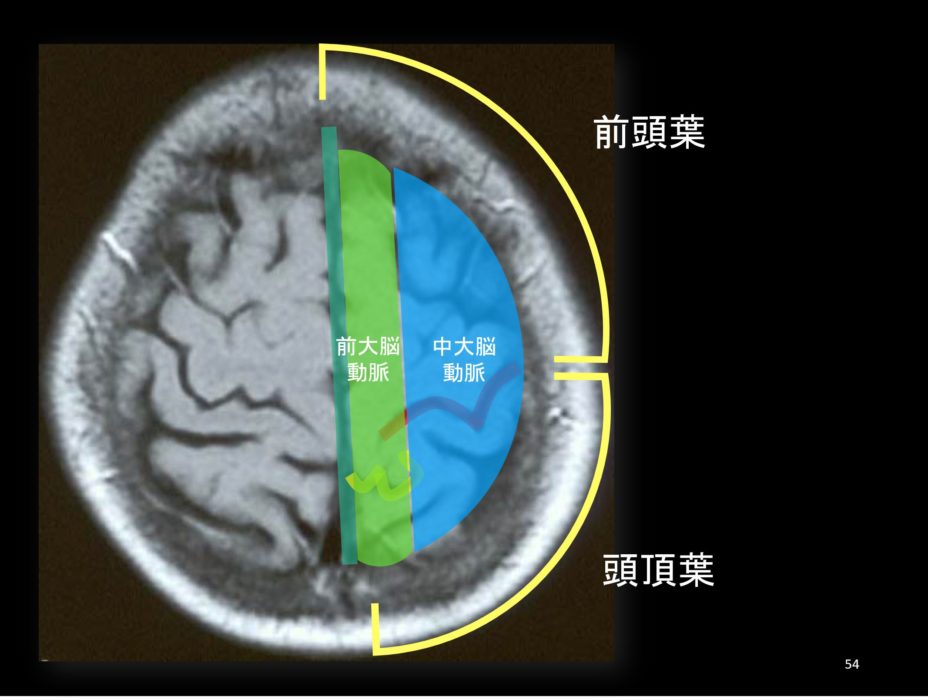

さらに、このホムンクルスの支配領域と

脳の血管支配領域から考えると、

さらに、このホムンクルスの支配領域と

脳の血管支配領域から考えると、

一次運動野をみるポイント

内側は下肢の領域でACA(前大脳動脈領域)

真ん中から外側が上肢・顔の領域でMCA(中大脳動脈領域)

- MCA梗塞では上肢の予後が悪くなり

- ACA梗塞の場合は下肢の予後が悪くなる

脳画像を見るポイント

中大脳動脈の領域で下肢に比べ、上肢の運動麻痺が重度になりやすい影響はこの一次運動野の脳損傷が大きい影響も考えられます。

まとめ

脳画像から一次運動野を探すポイント

- 頭頂レベルのスライスからみる

- 皮質は灰白質でできているため、ブロードマンエリアでそれぞれに特有の機能を有する

- まずは中心溝(逆オーム字)をみつける

- 中心溝の前に一次運動野が存在する

- 一次運動野には体部位局在がある

- 内側から下肢→体幹→手指→上肢→頭部で配列

脳外臨床歩行セミナー

脳外臨床歩行セミナー